Возня за дверью переросла в немалый шум. Дверь распахнулась, в проёме стоял разъяренный сосед – садовник Штурм:

– Ваш холоп не исполнять! Я его драть! Вы, Ломонософф, учить бездельника, – и он захлопнул дверь с такой силой, что вылетела ещё одна дощечка.

Михаил Васильевич склонился над слугой:

– Чего у тебя с ним?

– Так вас днями нет. А эти говорят: раз барина нет, и ты без дела, так мой все коридоры и отхожие. Так слугам положено, конечно. Но по очереди. Шесть жильцов, значит, я на шестой день. А эти заставляют все дни. Два месяца сполнял. А сегодня их девка надавила по коридору черники. Тёр-тёр, а разве её смоешь? Дайте, Михал Васильевич, нож, я соскоблю… – он подставил под алые капельки ладонь, – я не мусорю… Чтоб орднунг по-немецки…

«А я сейчас по-русски…», – Михаил бросил слуге полотенце:

– Не выходи только, – а сам за дверь. И себе: – Только не выходи!

Ломоносов, как вошёл в комнаты Штурма, так сразу руки сцепил за спиной. Крепко так одной другую удерживал. Зато эти… безудержны. И по числу бутылок видать: давно сидят. Ни слова не говоря, вышел к себе, свою шпагу с лязгом вытащил, тотчас вернулся и по-русски:

– Вы, господа, сейчас вот человека обидели. А он – мой слуга. Так, значит, и мне обида. Перед русским извиняться будете?

(Ч.6, гл. 8. Разве мы кому сдались? Сентябрь 1742 г.)

После, как дочурку уложили да студенты откланялись, принялись ругать начальство. Какое без этого русское застолье? И под гуся. И под огурчики солёные. Традицию соблюли и даже, пожалуй, перегнули.

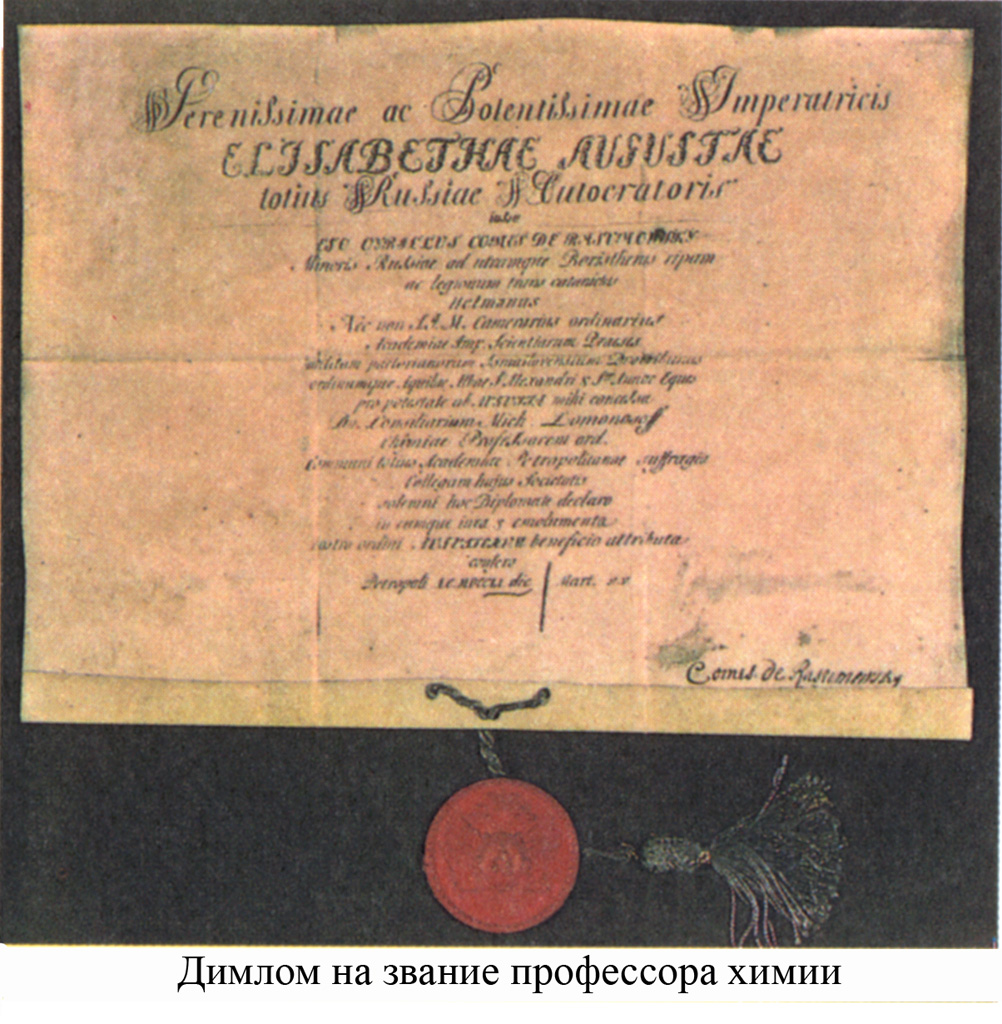

Который раз пили за повод. За профессорское звание. На этот раз Лиза, стесняясь, по бумажке, изредка поднимая глаза, по-русски прочла:

– За наша государыня! За Элизабет Петрофна, что моему Михаэль подписывать указ, – и тут же села и ладонями прикрылась.

Под утро, проводив гостей, Михаил Васильевич, достав бумаги, сел за работу. Начал заметку „О способе ловли жемчужных раковин…” Вспоминал, как видел сей промысел дома и в Германии.

Подумалось: «Сколь много в меня детством, Севером вложено! И каждым, кто годами рядом…» И так от того хорошо вдруг стало, что не сдержался, подошёл к жене, вытиравшей руки о передник:

– Лизонька, спасибо! Моё профессорство – оно на десятую твоё.

(Ч.5, гл.14. Какое без этого застолье? Июль 1745 г.)

Такого в квартире Ломоносовых ещё не бывало. Да и у кого вообще бывало-то этакое? Мешки с деньгами лежали всюду. Горками навалены были по углам, запиханы под столы. Топорщились из-за отодвинутой новомодной восточной оттоманки. Михал Васильевич, зная дом и ветхость половых лаг, велел всё в одну комнату не складывать: шутка ли? 112 пудов, 4 телеги!

Сам же откинулся в креслице и принялся пересчитывать своё – то, от чего оторвало его потешное уличное действо: «В оде почти тысяча слов. А этих, императрицей уплаченных, будет две тысячи рублей. Так получается, что каждое слово стоит по два рубля!»

Он вскочил: – Слово в России ценить начали!

(Ч.5, гл.19. Смириться под ударами судьбы? Ноябрь 1748 г.)

Skip to content

Skip to footer